La promessa mantenuta di Corti, ignorato dai critici e amato dai lettori

Un giovane ufficiale arranca nel gelo della Russia, tra le file incespicanti della ritirata italiana. Innumerevoli, in quella che verrà chiamata la Valle della Morte, cadono per non rialzarsi più. E quel giovane sussurra una preghiera col fiato congelato. Implora Maria di sopravvivere, e promette di dedicarsi a raccontare tutto.

Un giovane ufficiale arranca nel gelo della Russia, tra le file incespicanti della ritirata italiana. Innumerevoli, in quella che verrà chiamata la Valle della Morte, cadono per non rialzarsi più. E quel giovane sussurra una preghiera col fiato congelato. Implora Maria di sopravvivere, e promette di dedicarsi a raccontare tutto.

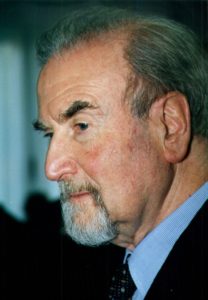

Quello stesso giovane, Eugenio Corti, si è spento due giorni fa, a novantadue anni, dopo aver dedicato anni di scrittura a servizio di quel voto lontano, ancora e ancora, per mezzo della saggistica, del teatro e soprattutto di tanta narrativa. Già con “I più non ritornano”, che fu un memoriale da bestseller appena terminato il conflitto, ma soprattutto con “Il Cavallo Rosso”, un vasto affresco romanzesco che chiese dodici anni di elaborazione, e che ha conosciuto un grande successo di ristampe e traduzioni. Vi si racconta quattro giovani della campagna lombarda, quella cantata anche da Ermanno Olmi, nei quali lʼautore frammenta diversi aspetti di sé, gettati nel cuore di unʼepica tolstoiana, e che, come gli hobbit di Tolkien, torneranno per ritrovare la battaglia in casa, negli orrori della guerra civile – uno dei passaggi che certa critica ha meno perdonato a Corti è proprio lo scottante dialogo in cui un fascista torturatore capisce che gli conviene passare col comunista che sta per straziare, per godersi altri soprusi dalla parte vincente – e nella profonda trasformazione della società italiana, che i protagonisti devotamente “paolotti” vivono come una vera propria crisi morale del popolo italiano.

Un affresco che comprende le placide sere nei campi di fine estate, le passeggiate in bicicletta con il primo amore e il sogno ancora confuso di servire il proprio paese, il bianco accecante della neve russa e lʼazzurro del mare greco, i chiostri universitari e gli orrori dei campi di prigionia, e nel quale compare una altrettanto ricca galleria di personaggi grandi e piccoli: la tragica bellezza di combattere fino allʼultimo, magari per i vinti, la dantesca “matta bestialitade” dei prigionieri ridotti alla fame, le chiacchiere tra partigiani riuniti attorno a un focolare di montagna, una sigaretta tra commilitoni prima che lʼaviazione nemica si faccia nuovamente sentire.

Ci sono autori di “un” libro, il libro di tutta una vita, e Corti è stato tra questi. Altre sue opere sono spesso tentativi, abbozzi confluiti nellʼopera maggiore, o epigoni più o meno riusciti. Per la sua schietta confessione cattolica e anticomunista Corti è stato perlopiù ignorato, o minimizzato dalla critica accademica italiana. E chi scrive rammenta bene il “Chi?” sussurrato da un “barone” mentre veniva discusso un dottorato di una ragazza italo-francese su Corti, seguito da François Livi. Certo, talvolta il saggista e il polemista hanno troppo gravato sul romanziere: talvolta lʼurgenza di documentare, o denunciare hanno forzato la narrativa, che non dovrebbe dimostrare ma mostrare, e tutto ciò senza la caustica forza di un Solgenitsin o un Grossman, ma una grande opera sopporta ben altro.

E Corti ci ha davvero consegnato un ricco monumento alla storia del nostro recente e così dibattuto passato, una storia gloriosamente lunga, adatta alle sere invernali, percorsa da una sincera e delicata pietà umana. Al pari del condottiero che corre al Sepolcro col fiato corto e il sudore della battaglia, possiamo dire con Tasso “E scioglie ʼl voto”. La promessa è stata mantenuta.

(Edoardo Rialti, 07/02/14, Il Foglio)