Viaggio verso l’impenetrabile muro bolscevico

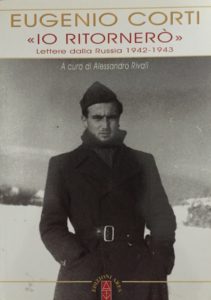

Per gentile concessione di Vanda Corti presentiamo un inedito dai Diari di guerra dello scrittore, di cui è uscita qualche anticipazione nel Ricordo diventa poesia (Ares 2017). In questi pagine di diario, iniziate il 5 novembre 1943 a Guagnano (Lecce) dopo aver raggiunto le truppe Alleate, Corti ricorda il viaggio verso il fronte russo nel 1942 (foto): in quella tragica esperienza maturò la sua vocazione di scrittore.

Per gentile concessione di Vanda Corti presentiamo un inedito dai Diari di guerra dello scrittore, di cui è uscita qualche anticipazione nel Ricordo diventa poesia (Ares 2017). In questi pagine di diario, iniziate il 5 novembre 1943 a Guagnano (Lecce) dopo aver raggiunto le truppe Alleate, Corti ricorda il viaggio verso il fronte russo nel 1942 (foto): in quella tragica esperienza maturò la sua vocazione di scrittore.

Mi rivedo seduto a tavolino, nel bosco di Lesnoje, allorché iniziai questi diari che giorno per giorno ricevettero le mie memorie fino a quando nel dicembre dello scorso anno i Siberiani ruppero il nostro fronte e iniziò il periodo della cattiva ventura. Quanto sole c’era a Lesnoje! Sul tavolino disegnava gli arabeschi dei rami sotto cui ero seduto.

Verso Natale io distrussi i diari che formavano già tre quadernetti fitti fitti e che, unici fra le mie cose, io non avevo mai abbandonato negli spaventosi giorni della ritirata: ogni speranza di salvarsi era umanamente assurda e io non volevo che, dalle considerazioni sui Tedeschi, numerose nei miei scritti, il nemico traesse motivo di propaganda.

Oggi riprendendo a narrare gli stessi fatti che narrai allora, subito dopo averli vissuti, so che lo farò sotto una luce diversa; e non solo perché il tempo e soprattutto le cose passate hanno affievolito il ricordo, ma anche perché all’entusiasmo e alla poesia che mi animavano allora in ogni fibra, è succeduta l’enorme atonia dell’anima che è l’eredità più viva dei giorni di accerchiamento russo.

La mattina del 9 giugno 1942, circa le ore 8, ci imbarcammo a Bologna sulla tradotta che doveva condurci in Russia.

Dopo che l’ordine di partire mi era giunto verso la fine di maggio a Clusone, dove io mi trovavo per il campo d’arma con il Deposito del 3° Reggimento Artiglieria di Cremona, avevo trovato modo di fare tre scappate a casa (sempre credendo che quella fosse l’ultima volta) a salutare i miei prima di partire per il fronte. Avrei potuto farlo una quarta volta, ma non volli, per non esasperare più oltre il dolore dei miei già grande. Conseguenza di quelle rapide visite, fu che più tardi allorché nelle ore senza fine passate sotto la mia tenda solitaria nella steppa io cercavo di ricostruire l’ultimo saluto alla tale o alla tal altra persona cara, non vi riuscivo, perché i ricordi si sovrapponevano.

La sera dell’otto, telefonai a casa dando la notizia precisa della mia partenza: per mesi e mesi non avrei più riudita la voce dei miei cari; parlai soprattutto con il papà.

La mattina del nove, dunque, ci recammo in stazione per partire. C’erano con me tre colleghi pure provenienti dal Corso Allievi Ufficiali di Moncalieri: Antonini, alto alto, magro, allampanato, buono fino a fare sempre la volontà altrui, mite; Bellini, pure molto alto e robusto, dal profilo di romano antico, colto, pieno di volontà, veramente in gamba, però purtroppo fascista fino al midollo, e Zorzi.

Di Zorzi non posso parlare senza commozione. Egli è l’unico dei quattro che non sia tornato. Di lui, del suo animo generosissimo e profondamente cristiano, del suo coraggio da leone, della sua anima mite come di bambino, della sua forza di trascinatore di uomini già ho parlato nelle mie memorie dei giorni dell’accerchiamento russo, né mi pare opportuno dire di lui in breve qui: egli è uno degli uomini migliori ch’io abbia incontrato sul cammino della vita.

È scomparso in uno degli atroci giorni di Arbusov in un attacco alla baionetta. L’ultima volta fu visto ferito a un piede.

Ogni giorno io prego per lui e spero di vederlo un giorno ancora tornare, a guerra finita, ricco di una profonda diretta esperienza sul bolscevismo.

Con noi c’era pure (ma non nel nostro scompartimento che, salvo brevi periodi di ore, come ad esempio appunto la prima mattina, fu sempre riservato a noi quattro soltanto) un Sottotenente dell’Autocentro piccolo e nervoso, un po’ ridicolo, che avevamo conosciuto all’albergo Bologna in piazza Stazione. Tutte le altre, facce nuove: molti Ufficiali, gruppetti di fanti, di artiglieri e infine un buon contingente di bersaglieri.

Tranne alcuni Ufficiali di intendenza, che andavano a preparare per il prossimo invio dell’VIII Armata, eravamo tutti complementi destinati a Corpi già operanti. Sulla banchina della stazione assistetti alla «Propaganda» delle Donne Fasciste. Alcune vecchie signore in divisa distribuivano ai Bersaglieri seduti in ordine sui loro zaini alcuni miseri biscottini per ciascuno. Cercai con qualche frase allegra di far sorridere quei soldati; solo qualcuno sorrise, i più restarono pensierosi: quello sfoggio di Propaganda in così miserabile stile fu estremamente penoso ed ottenne certo effetto contrario al desiderato.

Finalmente, saliti tutti, il treno si mosse: poche persone a salutarci tra cui le uniche che piangevano erano la madre e qualche altra parente del Sottotenentino dell’Autocentro. La madre ci salutò tutti, seguendo un po’ il treno; qualcuno le gridò parole di conforto. Infine uscimmo dalla stazione e il sole irradiò lo scompartimento. Ci sedemmo tutti e quattro e ci guardammo in faccia: felici.

Andavamo in Russia: che sapore di avventura; che gusto, al pensiero, di terre lontane e sconfinate; che ansia, all’idea di entrare finalmente nei paesi che il muto, enorme, impenetrabile muro bolscevico aveva tenuto da tanto divisi dal resto del mondo.

Mi venne fatto anche di pensare se tutti quei soldati sarebbero tornati in Italia, o quanti sarebbero caduti laggiù: ero ottimista. Bella cosa è non vedere nel futuro! Guai se avessi saputo che quasi tutti quei bersaglieri sarebbero rimasti prima del finire dell’anno senza vita (della Divisione Celere si salvò solo un quindicesimo circa) e che la maggior parte degli altri avrebbe avuto una stessa sorte!

Mai la Patria effettuò spedizioni di soldati che ebbero esito così spaventoso come quelle di allora per la Russia.

Per ciò che riguardava me personalmente ero tranquillo: sentivo con sicurezza che sarei tornato, che non mi sarebbe capitato niente di male, che la Provvidenza non avrebbe così atrocemente colpito una mamma come la mia: una Santa. Fu una sensazione che non mi abbandonò mai neppure quando ogni umana speranza era pazzesca e la morte appariva sicura. Bellini, scrivendomi dall’Ospedale, dopo tornato in Italia, mi ricordò particolarmente la mia «olimpica calma» anche nei momenti più atroci. Quella calma mi veniva appunto da questa certezza che in ultima analisi non era se non fiducia nella Provvidenza. E gli altri tre colleghi, sarebbero tornati? Anche questo, ricordo bene, una volta mi domandai, e invocai dal Cielo, e sperai: guardavo, ricordo, Zorzi. Tornerà?

La pianura di Bologna, poi quella di Ferrara. Per la prima volta percorrevo quella linea. Ho fermo il ricordo di un marciapiede di stazione secondaria con costruzioni di mattoni rossi pieno di sole. Ferrara. La rigogliosa piana veneta. Nelle prime ore di viaggio mi cadde il thermos ricordo dei colleghi della 230a Batteria e andò in frantumi. Dovetti buttarlo via; conservai il bicchiere di galalite rossa che mi servì durante tutto il viaggio.

Padova: Zorzi si sporse dal finestrino; aspettava qualcuno, una ragazza, se ben ricordo. Non c’era. Lasciammo indietro quella città che era la sua di studio. Mestre. Una breve sosta. Mi recai al ristoratore: c’era un gran caldo, ero in maniche di camicia, senza cinturone. Un soldato di servizio mi fermò e voleva respingermi sul treno. Ridendo gli mostrai stivali e speroni: «Ufficiale!». Scattò sull’attenti scansandosi. Verde intenso di campagne rigogliose.

Padova: Zorzi si sporse dal finestrino; aspettava qualcuno, una ragazza, se ben ricordo. Non c’era. Lasciammo indietro quella città che era la sua di studio. Mestre. Una breve sosta. Mi recai al ristoratore: c’era un gran caldo, ero in maniche di camicia, senza cinturone. Un soldato di servizio mi fermò e voleva respingermi sul treno. Ridendo gli mostrai stivali e speroni: «Ufficiale!». Scattò sull’attenti scansandosi. Verde intenso di campagne rigogliose.

A Udine una bella sosta: ne approfittammo per girare la città: linda, pulita, graziosa e per cenare al ristoratore della stazione. Ma girammo e cenammo in tre; Bellini andò per suo conto perché avevamo litigato. Dopo alcune discussioni tra me e lui circa alcuni lati della morale (relazioni con le ragazze) e circa il bolscevismo, ci buttammo l’uno contro l’altro nella politica poiché egli era fascista convinto e filotedesco. Io non potevo vedere già da allora i Tedeschi, soprattutto per le crudeltà da loro commesse in Polonia e consideravo il Fascismo come un buon regime di transizione ormai vivente solo come larva. Egli era fermo nelle sue idee; io non meno e per di più duramente ironico. Ci offendemmo. Gli altri si dichiararono dalla mia parte a causa dei Tedeschi. Quel dissidio aumentò ancora durante il viaggio, specialmente in Polonia, e fece sì che per tutta la campagna di Russia non ci rivolgessimo quasi la parola, fino ai giorni della rottura del fronte.

Poi divenimmo nuovamente amici, anzi solo allora veramente amici, e ci salvammo reciprocamente la vita più di una volta.

Quel dissidio fu un’ombra che pesò su tutto il viaggio al fronte; rimpiango oggi le mie parole di allora? La vita mi ha insegnato a non avere mai inutili rimpianti. Forse, se non mi fossi urtato con lui non avrei potuto conoscere la sua gigantesca personalità. Oggi, molto al di sopra di ogni preferenza ed opinione politica, io ho per lui una salda amicizia; alla sua figura è legato il ricordo delle ore passate insieme, di notte, a decine di gradi sottozero, tra distese di morti, allorché ci stringevamo l’uno contro l’altro sul ghiaccio, per conservare un po’ di caldo, per non morire.

Udine, Gorizia, il Carso & il sacrario di Redipuglia

Ci lasciammo indietro anche Udine. Gorizia e la sua conca, i fiumi sacri al ricordo di tanti morti, le montagne testimoni delle inaudite sofferenze dei padri. Vedevo tutto per la prima volta; rivissi nel cuore tanti ricordi, tante cose udite e lette. Vicina mi rimase per ore e ore la cara figura di zio Enrico. Il Carso. Cimitero di Redipuglia con le tre Croci in alto ad abbracciare una somma immensa di immensi dolori. Resti di trincee e di rovine. Come doveva essere triste, pensavo, la guerra di allora, fermi sempre, nella terra e nella roccia, a marcire nel corpo e nello spirito. Ben più fortunati (ahimè, pensavo in una illusione di poesia) noi cui erano destinate le corse sulle immense pianure e orizzonti senza confine.

Il mare. L’Adriatico rosso nel tramonto. Ancora quanti pensieri!

Monfalcone. Lontano Trieste. Verso il confine: andavamo a Lubiana.

Lungo la strada ferroviaria continue tende e piccoli appostamenti di soldati. Eravamo in una zona infestata dai ribelli. Che ci attaccassero? Era improbabile, pensavamo. Ma chissà! forse il ballo poteva cominciare molto prima del previsto.

Non nego che desideravo, pur senza confessarmelo, che il treno fosse attaccato. Non sapevo che, bene o male, sarei stato accontentato.

Postumia. Il vecchio confine era vicino. Sembrò che il treno dovesse restar fermo per qualche ora. Con Zorzi uscii di Stazione e ci avviammo alla ricerca dell’entrata delle famose Grotte. Volevamo vederne almeno l’esterno.

Eravamo senza bustina e senza cinturone, disarmati quindi. Ci colpì il silenzio che regnava dovunque. Notammo che i lampioni (non era ancora scuro del tutto) erano accesi. Non un’anima viva per le strade.

Passò una ronda di un Maresciallo e due Carabinieri con armi automatiche (se ben ricordo) e moschetti. Il Maresciallo ci guardò con faccia scura, ma non disse nulla.

Che diavolo aveva? Tirammo avanti incuranti. Non trovammo nessuno: volevamo battere a qualche uscio per chiedere informazioni, ma poi lasciammo andare e riprendemmo la via della stazione.

Ecco all’improvviso fucileria, raffiche di mitraglia e scoppi violenti.

Ma bene! Che fossero i ribelli? Dovevano essere proprio i ribelli.

Ma come mai quegli scoppi? Cannoni? Impossibile. Seppi poi che erano mortai.

Presso la stazione vedemmo un fascista che passava di corsa con un mitragliatore, curvo, fermandosi alla cantonata; era in borghese, con la sola camicia nera. La cosa diveniva emozionante; alle scariche, vicine, succedevano pause di silenzio.

In stazione un certo tumulto, soldati di varie armi, Carabinieri, camicie nere. Si seppe che poco più giù, dove il treno era da poco passato, un Sergente era rimasto ferito a una gamba. Era laggiù che si sparava. Una locomotiva partì a prendere il ferito. Sapemmo che il giorno prima era rimasto ucciso un Tenente dei Bersaglieri. A S. Pietro del Carso, dicevano, giorni prima un Colonnello dei Granatieri. Pareva si dovesse aspettare a partire fino al giorno dopo, invece eravamo da poco saliti in treno che si partì.

L’incontro con i ribelli, l’assalto al treno

Lasciammo in stazione una tradotta di trattori d’artiglieria divisionale, già altre volte incontrata nel viaggio. Partì alcune ore dopo di noi. Ci giunse la notizia che i partigiani l’avevano fatta saltare in aria. Via nella notte.

Intorno boschi e boschi di conifere. Il treno era tutto buio; solo la locomotiva sprizzava fuoco e luce intorno. Un grande silenzio fuori, una gran pace. Ordine di non sparare per nessuna ragione. Agli estremi di ogni carrozza un soldato incaricato della difesa. Ordine di mettere gli elmetti. Eravamo riuniti nel corridoio davanti allo scompartimento.

Ad un tratto una fucilata nella notte.

Ad un tratto una fucilata nella notte.

Ci accoccolammo a terra, muti, emozionati: forse attaccavano il treno (il Sergente a Postumia era rimasto ferito ad alcune centinaia di metri); qualche altro raro sparo isolato.

I ribelli tentavano il treno per vedere forse se era militare. Nessuna risposta dal treno. Il pericolo passò: fu quella la prima volta che sentii pendermi sopra, imminente, l’attacco: eravamo investiti dalla fresca aria del bosco. Quante volte, più tardi, e in che diverse situazioni, e con che diversi stati d’animo, provai quella sensazione!

Vagamente, nell’oscurità l’alto ponte ferroviario di Lubiana, fatto saltare dagli Jugoslavi e riattivato dal nostro Genio. Eccoci nella stazione della città. Scendemmo. Era passata la mezzanotte. Vari manifesti con minacce di fucilazione, con notizie di fucilazioni. L’Alto Commissario aveva un bel da fare per tenere le cose in ordine.

Notizie poco rassicuranti dai soldati ivi di stanza; bisognava girare per le vie della città almeno in tre, le armi in mano. Ripartimmo.

Bisognava dormire. Quella notte ci accomodammo uno per panchina, uno sul pavimento in mezzo, e uno, il più sacrificato, sotto una panchina. Sotto la panchina mi misi io. Fu un bel disastro, un senso di soffocazione, ma alfine mi addormentai. La notte dopo vi dormì Antonini. Infine escogitammo un sistema nuovo (le brande in corridoio non si potevano mettere) e piazzammo una branda su due assi sopra il vuoto fra i due sedili, in alto: la trovammo una sistemazione ottima.

10 giugno. Ci svegliammo che era già chiaro. Il treno correva in una incantevole vallata, quella della Sava. Casette civettuole nel verde, col tetto molto spiovente; boschi meravigliosi, colori incantevoli; cielo magnifico. Credemmo per un po’ di essere in Austria. Sosta in una stazione. Ressa intorno all’acqua. Inutile pensare di potersi lavare.

Via di nuovo: sempre lo stesso meraviglioso paesaggio. Mi venne fatto di raffrontarlo a quello pietroso e magnifico nella sua durezza, del Carso. Di qui calavano le orde Austriache sui nostri. Qui si era sperato che l’Austria vincesse, che i nostri cadessero.

Altre ville.

Presso una con la bandiera dalla croce uncinata una piscina con bagnanti. Biondi contadini tedeschi che ci salutavano dai campi: mi meravigliai molto quando seppi che eravamo in territorio ex-jugoslavo. Anche qui Hitler, chissà con quanti dolori e ingiustizie aveva spazzata via la popolazione antica per sostituirla con i suoi biondi Tedeschi. Sentii per questa gente un’avversione profonda, incoercibile. Certo che a giudicare dalle costruzioni la Jugoslavia doveva essere, almeno al nord, ben diversa da quella nazione di miserabili pastori che si diceva. Infine pianure, magnifici campi biondi di grano, altri boschi: terra magnifica.

Verso mezzogiorno il treno sostò al confine ungherese. Corse all’acqua. Un Magiaro si dava da fare per riempire un recipiente portatogli dal treno: lottava coi soldati per altri soldati. Mangiammo. Avevamo viveri a secco per una settimana e in più roba portata da casa: cioccolato in quantità, torte, ciambelle, dolci. Il grande sacco alpino di ognuno era rigonfio esclusivamente di cibi. Mi erano soprattutto care le ciambelline fatte dalle mani della mamma.

Il lago Balaton, Villa Irma, il Danubio

Eccoci sulla pianura ungherese, in pieno sole. Recinti immensi con galoppanti cavalli; grano.

Il lago Balaton. Lo costeggiammo per tutta la sua lunghezza lungo la costa sud-orientale. Ville, villini, villette su tre, quattro, cinque file, tutte diverse, tutte con un nome di donna, tutte con il loro giardino cintato di rete metallica e ricco di pini. Su una di esse c’era in grande il nome: Villa Irma! La mamma! Glielo scrissi: a quasi tutte le stazioni, in quei giorni, scrissi a casa lettere o cartoline in franchigia. Lungo le vie, nei giardini, si vedevano donne in costume da bagno. Come luogo di bagni però il Balaton val poco. Rare spiagge, rive con cannucce palustri. Immenso però, circondato di strane montagne e, malgrado tutto, solitario.

Presi varie fotografie: durante tutti i mesi di buona fortuna della campagna di Russia la mia nuovissima Voigtlander-Vito a 36 pose, lavorò senza tregua; ho così la fortuna di avere non poche testimonianze di quei giorni; peccato che per la mia scarsa conoscenza dell’uso molte non siano riuscite.

Brevi vedute di campagne; prati o tratti di «pustza», la steppa di quei luoghi? Su un tronco mozzo un largo nido di cicogna con la sua brava cicogna appollaiata: la prima che vedevo. Le paludi. Distese senza fine di vegetazione acquatica ben ordinata e compatta, con larghe chiazze d’acqua.

Il treno correva su un terrapieno. Voli di anitre sel- vatiche, di marzaiole, di pavoncelle che il treno disturbava. Paradiso della caccia che mi faceva fremere; vidi più tardi altre terre magnifiche di caccia ma nessuna ricca come questa.

Eccoci al Danubio (ormai eravamo di pomeriggio), lento, largo, maestoso nelle sue acque grigie. Ecco Budapest; un grande ponte a cavallo del fiume; ecco in pieno la città. Ci fermammo dopo aver costeggiato su un terrapieno parte della città, a una stazione secondaria.

Al Comando Tappa italiano, secondo il solito sistema che imparammo a conoscere meglio più tardi, nessuno sapeva niente, nessuno ci attendeva; quindi rinunzia a quel qualcosa di caldo in cui avevamo sperato. Nessuno di più imboscato, di più impudente di questa gente dei Comandi Tappa ferroviari (sempre con un mucchio di Ufficiali) che non funzionavano mai. Delle foto prese qui non ne riuscì che una con la porta del Comando e i suoi cartelli, e nientemeno che una mia gamba appoggiata al limitare.

Scrissi una lunga lettera a casa.

Dopo un’ora il treno ripartì. Un pezzo leggero contraereo e i suoi serventi. (Prima di Budapest, a una stazione, una tradotta ungherese di materiale ippotrainato: anche loro andavano al fronte russo: stessa meta. Guardai con simpatia e curiosità quei soldati in kaki così diversi dai tedeschi. Molti erano a torso nudo).

Case dal tetto di paglia nella campagna. Il primo fresco della sera. Sosta a una stazione, vicino a un’altra tradotta di autocarri, mi pare tedesca. Scendemmo. Parlando in francese con un Maresciallo ungherese riuscii a spiegarmi: avevamo in treno cambiate delle lire con un certo numero di marchi tedeschi di occupazione; ma i venditori ungheresi non li accettavano (oggi comprendo come quel loro agire fosse sacrosanto), potevamo trovar modo di comprare qualcosa? (ci facevano gola le ciliegie).

Non ne facemmo niente.

Trovai un impiegato ferroviario che parlava in un intellegibile italiano. Era una persona molto modesta, mi stupii. Spiegò che era stato prigioniero in Italia. Aveva dell’Italia un buon ricordo. Ebbi l’impressione, in questo viaggio, che molti dovettero essere i prigionieri che caddero in nostre mani nella scorsa guerra: ne trovai vari.

Questo ci offerse dell’acqua, ed essendosi fatto crocchio, per farci vedere come era il pane ungherese di cui si stava parlando andò a prenderne un buon pezzo (forse tutta la sua razione giornaliera) e unitamente a un pezzo d’arrosto lo diede a un soldato.

In treno; si era sollevato un forte vento.

Su un autocarro della tradotta fermo presso la nostra si udiva la musica della radio. Cercammo di far mettere su Radio Roma ma non ci intendemmo. Alfine, era già notte piena, il treno ripartì.

Quella notte attraversammo le paludi dell’Ungheria dell’Est. Non ne vidi nulla.

(Eugenio Corti, giugno 2020, Studi Cattolici)